遵义会议的那些历史细节

■褚 银 章世森 晁 华

编者按

翻开2015年1月的日历,我们的眼光定格在15、16、17这3个数字上。

80年前的这3天里,在遵义市老城一幢坐北朝南、临街而立的两层楼房里,一次会议改变了中国共产党和工农红军的命运,改变了当代中国的历史进程。

在这次被称为“生死攸关之转折点”的遵义会议上,中国共产党甩掉共产国际的“拐杖”,开始独立自主地走中国道路,无比精彩地完成了自己的“成人礼”。

这是历史的必然。历史在此刻选择了遵义。

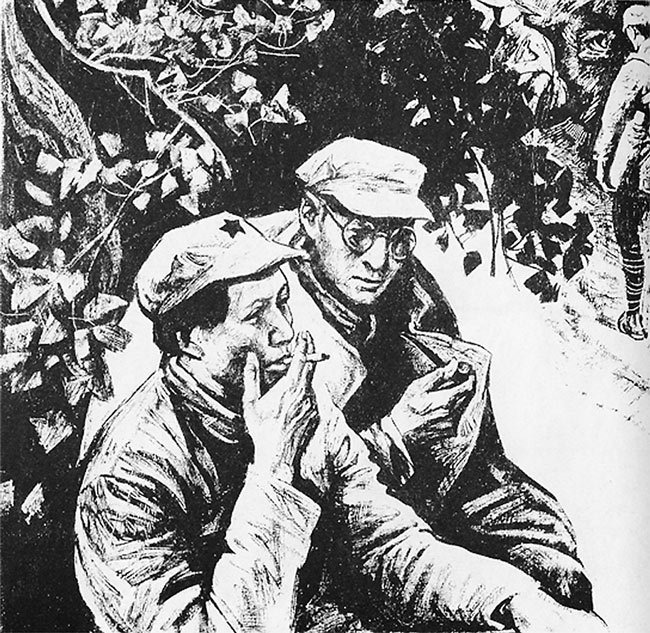

1 担架上的谋略

长征出发前,中央最高“三人团”决定:中央政治局成员一律分散到各军团去。毛泽东从政治局常委张闻天那里得到消息后,便提出请求,自己要同张闻天、王稼祥一路同行。

在毛泽东看来,转移途中如能与这两人结伴同行,便可借机向他们宣传自己的思想和主张;若能得到他们二人的支持,对于推行正确路线,扭转目前红军面临的极为严峻的局势,有着不可估量的作用。毛泽东还意识到,这或是最后一次机会,因为红军在博古、李德的错误指挥下,很有可能一着不慎就全军覆没。

其时,毛泽东因经受了几个月疟疾的折磨,差点丢掉性命,加上受排挤后心情不好、对红军的前途忧心忡忡,身体非常虚弱。因此,过了于都河,他不得不坐上了担架。

凑巧的是,王稼祥因在第四次反“围剿”斗争中遭敌机轰炸,右腹部伤势十分严重。长征一开始,他就坐在了担架上。张闻天身体没什么毛病,时而骑马,时而步行。